畜産業の魅力とチャンス【初心者が知るべき基礎・仕事の実態とは】

1.畜産業とは?基礎知識と業界規模を徹底解説

畜産業とは

畜産業は、牛・豚・鶏などの家畜を飼育・管理し、食肉・乳製品・卵などを生産する農業の一分野です。主な分野としては牛肉、豚肉、鶏肉の生産が挙げられますが、乳製品や卵の生産も大きなウエイトを占めています。

消費者に安定的な食肉を供給できるシステムを整えるだけでなく、高付加価値のブランド牛や地鶏などを外食産業へ提供するなど、市場と消費者の多様なニーズに応える役割を担っています。

この記事では特に、肉牛の畜産に焦点を当てて解説していきます。

畜産業の規模と影響

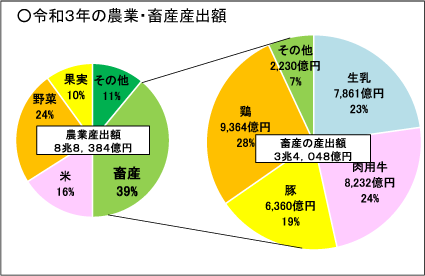

日本の令和3年の農業産出額は8兆8,384億円で、そのうち3兆4,048億円(約39%)を畜産が占めています。この畜産の産出額は10年前と比較して8,539億円も増加しており、特に肉用牛の伸び率が顕著です。

具体的には、10年前に4,625億円だった肉用牛の産出額が、令和3年にはほぼ倍となる8,232億円を記録し、畜産の全体的な成長を大きく牽引しています。

参照:農林水産省「令和3年農業総産出額(全国)」

国内の需要拡大に加え、輸出にも拍車がかかっており、畜産物の輸出額は2012年以降、継続的に増加しています。

なかでも全体の約50%を占めるのが牛肉で、2020年には289億円だった牛肉の輸出額は2021年に537億円へと大きく伸長。その後は横ばいで推移しています。

主要な輸出先は、金額ベースでアメリカ、香港、台湾、カンボジアの4か国がトップを占め、4か国合計で牛肉輸出額の約半分を占めています。アメリカや台湾は想像しやすいかもしれませんが、香港やカンボジアといった地域での需要拡大も見逃せないポイントです。

2. 畜産業でのキャリアパス

畜産業の職種と役割

一言で「畜産業の仕事」といっても、その職種や役割は多岐にわたります。代表的なものは以下の通りです。

- 生産現場(牧場・農場スタッフ)

牛・豚・鶏などの飼育、健康管理、繁殖などを担当。飼育環境づくりや出産の補助、飼料の配合など、動物の生態に合わせたきめ細かな作業が求められます。 - 獣医師・家畜衛生技術者

動物の病気の予防や治療を専門に行う立場。公務員獣医や民間の動物病院など、働く場はさまざま。アニマルウェルフェア(動物福祉)意識の高まりにより、益々重要性が増しています。 - 研究開発職(飼料メーカー・農業系企業など)

品質向上や病気対策、新しい飼料やワクチンの研究開発を行うポジション。大学や研究機関、企業の研究部門で活動する人も多くいます。 - 行政・公的機関の職員

農林水産省や各都道府県の畜産試験場、JA(農業協同組合)などで、畜産業の支援や指導、政策立案に携わるケース。補助金や規制、環境保護など幅広い知識が必要です。 - 加工・販売・流通関連

食肉加工工場や流通業者、小売業・外食産業などの企業で働く立場。生産者と消費者をつなぐ役割であり、品質管理やブランディングにも携わります。 - IT・機械技術の導入サポート

畜産業の自動化やデータ活用を進めるため、IoT機器やAIを活用する企業も増えています。機器の導入コンサルや、データ分析を行うエンジニアなどが該当します。

畜産業におけるスキルと資格

畜産業でキャリアを築くうえで重宝されるスキルや資格として、以下の例が挙げられます。

- 家畜飼養管理の知識・技術

動物の生体リズムや飼料配合、飼育環境など、大学や専門学校で基礎を学んだり、現場で実践しながら身につけるケースが多いです。 - 獣医師免許

動物医療のエキスパートとして働く場合は必須の資格。公共機関や大規模農場に勤務するなど、キャリアの幅も広がります。 - 大型特殊自動車免許(農耕車限定)

トラクターなどを扱う畜産農場では取得が求められる場合があります。 - 食品衛生管理者やHACCP関連資格

食品安全管理システム(HACCP)への対応が進む中、食肉加工や流通の現場での活躍にも役立ちます。 - ICT・IoT関連の知識

AI・IoTによる家畜の健康モニタリングや経営効率化が注目されているため、テクノロジー活用に長けている人材は需要が高まっています。

畜産業界でのキャリアパス事例

具体的なキャリアの流れとしては、以下のような事例があります。

- 農業高校や農学系大学を卒業し、牧場に就職 → 経営者へ

現場での飼育経験を積みながら、自分で農場を立ち上げるパターン。地域の補助金制度やJAの支援を受け、規模を拡大する人も多いです。 - 獣医師として公務員 → 家畜保健衛生所 → 研究機関へ

公的機関で動物の疾病対策に携わった後、大学や企業の研究機関に進む。臨床経験や行政経験を生かし、畜産業界全体を支える立場に。 - 一般企業の技術職 → 畜産テックのスタートアップを起業

農業・畜産×IT分野で新事業を立ち上げる動きも活発。ドローンやAIを活用し、牛の健康状態をリアルタイムで監視・分析するサービスを開発するなど、多様なチャレンジが可能です。

就職や転職を考える際のポイント

- 地域ごとの特徴を把握: 北海道や東北、九州など、地域によって主力の畜産物や育成環境が異なります。自分が興味を持てる環境や、将来性のある地域を選ぶと良いでしょう。

- 働き方・ライフスタイル: 早朝からの業務や動物の世話が年中無休で続くケースも。家族の協力や地域コミュニティとの連携が欠かせない仕事です。

- 研修制度や助成金: 新規就農者向けに自治体やJA、国の支援制度が充実しています。就農相談会や研修プログラムなどを活用し、実際の現場を体験しながら検討するのがおすすめです。

- 関連資格・学歴の活用: 畜産関連の学部・学科で学んだ人はもちろん、獣医師免許や食品衛生関連資格の取得でキャリア幅が広がります。

3. 技術と革新

持続可能な畜産のために

環境への配慮と新技術の活用

畜産業における持続可能性は、今後さらに注目される大きな課題の一つです。精密農業(スマート農法)や再生可能エネルギーの利用、廃棄物管理技術など、環境負荷を最小限に抑えるための技術が次々と開発・導入されています。

- 精密農業(スマート農法)

IoTやセンサー技術を用いて家畜の健康状態や成長をリアルタイムにモニタリング。必要な飼料や水、医薬品を最適なタイミングで供給できるため、無駄を減らし効率的な生産を実現します。 - 再生可能エネルギーの活用

太陽光や風力、バイオガス発電などで得られたエネルギーを牧場の電力に活用し、CO₂排出を削減。畜舎内で出る糞尿をバイオガス化してエネルギーに変える事例も増えています。 - 廃棄物管理技術

畜産ではどうしても糞尿や残渣(ざんさ)といった廃棄物が出ますが、堆肥化やバイオマスエネルギー化などの技術を取り入れることで、環境負荷を軽減しつつ循環型のビジネスモデルを確立できます。

地域住民との共存がカギ

一方で、畜産業を新たに始める際には、地域住民の理解が必要不可欠です。糞尿の臭いや、そこに発生する害虫・ネズミなどの害獣、家畜の鳴き声による騒音被害など、周辺住民にとっては日常生活に直結する問題が生じることもあります。

- 臭気対策・害虫対策の進化

技術開発の進歩により、糞尿処理施設の脱臭システムや、害虫防除の自動化装置などが普及しています。センサーで臭気成分を監視し、早期に対策を打つ技術も登場しており、これらの導入は地域住民との摩擦を減らす大きな手段となります。 - 地域全体で取り組む姿勢

いくら技術が進んでも、一農家だけで解決できる問題には限界があります。自治体やJA(農業協同組合)、周辺住民との協力体制や、畜産業を地域活性化につなげる取り組みが重要です。地域全体で畜産を盛り上げる意欲があるかどうかは、特に新規参入を検討する上で確認すべきポイントと言えるでしょう。

持続可能性の先にある未来

持続可能な畜産を実現するためには、効率的な生産と環境保護のバランスを取ることが求められます。最近では、スマート畜産技術のさらなる進化に伴い、労働力不足の解消や動物福祉(アニマルウェルフェア)の向上など、多くのメリットが生まれる可能性があります。

- 労働力不足の解決

自動給餌やロボット搾乳など、作業の自動化が進むことで、人手不足が深刻化する地域でも安定した生産が可能に。 - 動物福祉の向上

センサーやモニタリングシステムを使って、家畜のストレスを軽減したり健康を維持したりといった管理がしやすくなります。結果として品質向上にもつながるため、生産者と動物、そして消費者の三方良しが期待できます。

新たな技術を取り入れ、環境や地域との共生を図ることが、これからの畜産業の生き残りの鍵となるでしょう。特に新規就農を目指す方にとっては、地域の理解や協力体制が整っている場所を選ぶことで、よりスムーズに事業を軌道に乗せることができます。

畜産業の革新と技術

近年、畜産業はテクノロジーの導入により大きく変化しています。自動給餌システムやウェアラブルデバイス、さらにはデータ分析技術の活用により、業務効率化と生産性向上が急速に進んでいるのです。

自動化で省力化と労働力不足の解消へ

- 自動給餌システム

決められたスケジュールや家畜の状態に合わせて、適切な量の飼料や水を自動で給餌。人手不足の課題が顕在化する中、大幅な省力化が期待されています。 - 搾乳ロボット・哺乳ロボット(酪農分野)

搾乳や子牛のミルクやりといった繰り返し作業を自動化し、作業時間の短縮と生産性の向上に貢献。人員が限られる牧場でも安定した作業が可能になります。

ウェアラブル技術と発情・分娩監視システム

- 発情発見装置、分娩監視装置

牛の首輪や足輪などにセンサーを取り付け、発情や分娩が近いタイミングをスマホやPCに通知。以前は牛舎に泊まり込みで監視していた作業が大幅に軽減され、畜産農家の働き方改革にもつながっています。 - 健康管理のためのウェアラブルデバイス

バイタルサインや行動量をモニタリングし、疾病リスクやストレス状態を早期に察知。家畜の健康維持により飼育効率が上がり、無駄なコスト削減にも寄与します。

データ分析がもたらす効率化

センサーや監視装置から収集した膨大なデータをクラウド上で解析することで、飼育環境の最適化や出産時期の予測、飼料の配合見直しなど、より科学的なアプローチが可能になりました。これにより、畜産経営者はリスクを低減しつつ、生産量・収益の最大化を図れるようになっています。

4. 持続可能性とその魅力

畜産業の環境への影響

畜産業は、しばしば温室効果ガスの排出源として取り上げられます。その代表例が、牛のゲップに含まれるメタンガスです。資源循環が適切に回らない場合は、水質汚濁や悪臭、地球温暖化などさまざまな環境負荷が増大するリスクがあります。

実際に数値を見てみると、畜産分野の温室効果ガス排出量は、日本全体(約11.7億トン/年)のうち約1%と言われ、その1%の中でも牛由来のものが約8割を占めています。こうしたデータからも、牛を中心とした畜産業における温室効果ガス対策が重要視される理由がお分かりいただけるでしょう。

持続可能な畜産の取り組み

一方で、近年では環境負荷を軽減しながら生産性を維持・向上する取り組みが活発化しています。具体例としては次のようなものが挙げられます。

- 温室効果ガス削減飼料の推進

メタン発生を抑える成分を含む飼料の開発・利用が進められています。 - 飼料の国産化

海外からの輸入に依存している飼料の一部を国内産に切り替えることで、輸送コストや環境負荷を低減します。 - 廃棄物の循環利用

牛や豚の糞尿を堆肥として広域に流通させるなど、循環型農業として地域全体で有効活用する動きが拡大中。

もともと、畜産は牛や馬などの家畜が畑を耕し、糞尿を堆肥にして作物を育てるという循環型サイクルの一部として機能してきました。現代においても、耕作放棄地や条件不利地域の土地を活用し、地域の未使用資源(規格外野菜や食品残さなど)を飼料にすることで、地域経済を活性化する取り組みが各地で模索されています。

ICT活用で広がる魅力と可能性

技術面でも、ICT(情報通信技術)の導入が進むことで畜産業の働き方や牛の健康管理が大きく変わっています。

- スマホ通知による分娩管理

発情や分娩のタイミングをスマホやPCで把握できるシステムが普及し、かつては牛舎に泊まり込んでいた作業が効率化。 - 業務の自動化・省力化

自動給餌や搾乳ロボットなどの導入により、人手不足の解消や作業時間の短縮を実現。より計画的に休みを確保できるようになり、従事者の負担も軽減されます。

こうした技術の進歩は畜産業へのハードルを下げ、新規参入を考える人にとっても魅力的なポイントです。

もちろん、畜舎の建設費や子牛の購入費用など初期投資が必要で、出荷までの飼育コストをどう賄うかという課題は残っています。しかし、持続可能な畜産が実現すれば、生産者にも地域にも多大なメリットがもたらされる可能性は十分にあるのです。

畜産業を体験してみませんか?

畜産業を体験できる短期のインターンシップ開催中!

ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

★開催日程等詳細はこちら!「畜産インターンシップ」

お申込み・お問合せ