畜産業の魅力とは?従事者が語る仕事の魅力と日々の暮らし2025

畜産業とは、牛や豚、鶏などの家畜を飼育し、乳製品や肉、卵、皮革などに加工して生活に役立てる産業です。農業という大きなくくりの中の一部門という位置づけの畜産業は、その糞を堆肥にして畑作を行い、そしてまたその作物を家畜のエサにする、という昔ながらの循環型農業の理想形でもあると言えるでしょう。

近年特に「食の安全」への配慮が問われていることから、国産和牛やブランド豚などを飼育する畜産農家は世界的にも注目されています。

その一方で新規就農には高いハードルがあり、次世代の担い手不足が課題です。日本が誇る畜産の技術や知恵を後世に受け継ぐ対策をとることが必要となってきています。

この記事では、畜産業に従事している畜産農家の方にご協力いただいて、畜産業の「魅力」や「リアル」を届けていきたいと思います。一次産業に興味のあるかた、畜産業を体験してみたいとお考えのかたは必見です!

畜産農家に聞く仕事の魅力

さて早速ですが、その魅力を聞いてみました。

「無事に育て、価値のある肉として販売まで持っていくこと、手をかければその分収入となり返ってくる。」

これは農業をされている方もよく言われていますね。牛は人にもなつくし、かわいいと思っちゃいますが、そのあたりは…?

「生まれた時から育てているとなつくのでかわいい。それぞれ性格もあって、畜舎内でも序列がある。」

素人の質問になってしまいますが、かわいがっていた牛を出荷するのは何ともないのでしょうか。

そんな質問にも明るく答えてくれました。畜産農家の皆さんにとって、かわいい=おいしいは共存しているのだそう(かわいいけどおいしい)。かわいそうと思わず、ぜひおいしく食べて欲しいとのことでした。

また生き物を扱う仕事なので、食事の世話などは毎日のことで休みはありません。しかし、牛に合わせた生活をしていると自分の生活時間にも規律ができるため、それが良い部分でもあるそうです。

最近では「畜産ヘルパー」などを使うこともでき、先日は1泊だけど家族旅行に行ったよ、なんて言っておられる方もいました。個人経営の畜産農家さんは旅行なんて行けないのが当たり前だった、ということを再認識、改めて驚きました。

ほかにも「自分の育てた牛が種牛になり、全国に広がることがモチベーションとなり頑張れる。」ということも。

(種牛になるには審査があり、いくつかの検定を受けなければならないそうです。)

休みのない仕事ではありますが、忙しいのは朝夕だけで、昼間は時間が空くためその間に畑や稲作をやったり、別の仕事をされている方も多いとのことでした。

お話を聞いた方の中で、おひとりで70頭もの肉牛を飼育している方もおられました。ほかの畜舎でも広さと頭数の割に人が少ない印象でしたが、最近はそれで充分なのだそう。皆さん口から出る「大変なんですよー」と言う言葉と違い、とても表情が明るいのが印象的でした。

「なんて言えばいいかわからないけれど、楽しく仕事してます」

それがいちばんですね!

畜産業の仕事

肉牛を育てる畜産農家さん1日の仕事の流れ

午前の仕事

えさやり、畜舎清掃、飼料配合・準備、牛の体調管理(発情等確認)、出荷(有れば)

午後の仕事

えさやり、畜舎清掃、飼料配合・準備、堆肥出し、おがくず引取り

ひと昔前は、牛の出産が近くなると畜舎に数日間寝泊まりしたり、家畜がどのような状態か体調管理をするにも経験が必要でした。しかし今では健康状態・発情・出産を知らせるセンサーなどの技術が発達し、それらの情報をスマホなどで管理・データ分析できるようになったそうです。何か異常があればスマホに上がってくるため、ずっとついている必要がなくなったのは従事する人にとってずいぶん楽になった、とのことでした。

余談ですが、若い人はこのシステムにすぐ慣れるけれど、昔から働いていて経験値はあるとはいえ高齢の方は追いつけず(そしてスマホのデータは数字が小さくて見にくいらしい)、必要なことは毎日若手が事務所のホワイトボードに手書きしてくれているらしいです。「大きな画面のモニターを設置しては?」という筆者の質問には、やはりコスト面で折り合わないとのことでした。

ちょうど今が過渡期なのかもしれないですね。

所得の目安

農林水産省が発表している「農業経営統計調査」から、個別経営の1経営体あたりの農業所得を記します。畜産業の場合、育てている動物によって収入が変わってくることも特徴です。

さて、以前の記事では平成25年分を記載していましたが、データを令和5年分に更新しました。数値の変遷も興味深いものがありましたので、並べて記載したいと思います。

どんな産業も長い目で見ることが大切だとわかるデータです。

平成25年と令和5年の年間農業所得

| 営農形態 | 平成25年農業所得 | 令和5年農業所得 |

| 水田作 | 54万円 | 10万円 |

| 畑作 | 227万円 | 200万円 |

| 露地野菜作 | 189万円 | 225万円 |

| 施設野菜作 | 438万円 | 360万円 |

| 果樹作 | 196万円 | 227万円 |

| 露地花き作 | 213万円 | 183万円 |

| 施設花き作 | 394万円 | 376万円 |

| 酪農 | 750万円 | 183万円 |

| 肉用繁殖牛 | 215万円 | △96万円 |

| 肉用肥育牛 | 1,118万円 | △135万円 |

| 養豚 | 791万円 | △290万円 |

| 採卵養鶏 | 463万円 | 3,897万円 |

| ブロイラー養鶏 | 662万円 | 391万円 |

この記事を作成した際に平成25年のデータを使用したのですが、その頃はインバウンド需要なども重なって肉の値段が高まっていた時期でした。コロナ禍で外食産業の売り上げが落ち込み、肉の需要減にともなって販売価格が下落していった昨今、話には聞いていましたがはっきり数字で見るとかなりショックなデータでした。

畜産農家さん曰く「以前の肉牛の値上がりは”異常”なくらいだったので、いつか下落するだろうとは思っていた。今はその時の蓄えでやっていけている」とのこと。

ただ飼料の高騰のスピードは想定外で、輸入していた稲わらや牧草をできる限り国産に切り替え、また自分でお米を作っているその稲わらを飼料にして、コスト減につとめているそうです。

畜産業を取り巻く状況

参照:農林水産省「畜産・酪農をめぐる情勢と課題」

飼料価格の高騰

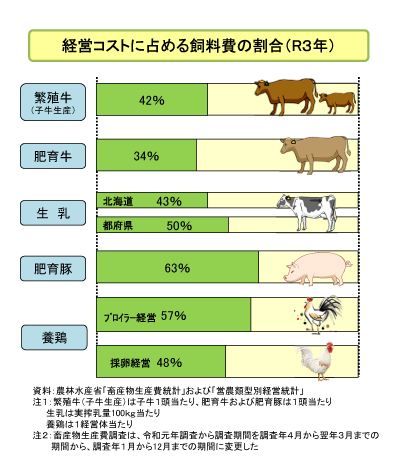

多くの飼料は輸入に依存しており、国際価格や為替の影響を強く受けています。

近年はウクライナ情勢(2022年以降)や円安により輸入飼料価格が過去最大の高騰を続け、経費の大半を占めるのが飼料費のため収益を圧迫している状態です。

エネルギー・資材費の上昇

飼料費だけではありません。電気代や燃料費、農業資材(ワクチン、建材など)も値上がりし、冬季の暖房費、施設の維持費が重くのしかかってきます。

飼料費は畜産経営の大部分を占めるため、コスト増が直接所得減少につながります。ここ数年で2倍にはなっているとのことで、2022年のデータによると酪農家の約30%、肉用牛農家の約28.5%が赤字経営となっています。これは、飼料価格の高騰や販売価格の低迷などが主な要因とされています。

今後の動向、新たな施策などに注目していきたいと思います。

現在進行形の対策

もちろん現在進行形で飼料などのコスト減のために工夫ははじまっています。

飼料コスト削減の工夫

・飼料の使用量の見直しや、配合飼料の最適化

・食品残渣やビール粕などの酒粕を活用したエコフィード(代替飼料)の導入

・農地を活用した飼料作物の栽培

・近隣農家との連携による地域飼料の共同生産体制

経営の効率化

・スマート農業技術を活用した生産性向上

・早期出荷による生産コストの低減

・耕作放棄地などを利用した放牧による飼養管理のコスト削減

放牧をさせると飼料代を抑える効果とともに牛に適度な運動をさせることができ、それが繁殖を促進するメリットもあるとか。特にエコフィードを活用している畜産農家さんでは、飼料代が25%削減された例もあります。

畜産従事者への補助金や支援金

畜産業を目指す人に向けて国からの補助金もあります。と言っても、畜産業は農業の一部門ですので、農業と同じ交付金になります。

・就農準備資金

研修期間中の研修生に交付するもの。就農予定時に49歳以下で、月額12.5万円を最長2年間※交付要件あり

・経営開始資金

新たに経営を開始する者に交付。経営時に49歳以下、月額12.5万円を最長3年間※交付要件あり

詳しくは下記リンクより

・「農業をはじめる.jp」

・公益社団法人 中央畜産会

まとめ

畜産体験5期より 生まれて間もない子牛

畜産体験5期より 生まれて間もない子牛

飼料価格の高騰、燃料費の上昇、気候変動の影響――。現在の畜産業は、かつてないほど多くの課題に直面しています。生産者の努力だけでは解決が難しい問題も多く、将来に不安を感じる方も少なくありません。

しかし、そのような状況だからこそ、見直されている価値や生まれている動きもあります。

厳しい中でも、「小さくても持続可能で、地域とともに歩む畜産」という、新しい姿も見え始めています。時代の変化に応じて柔軟に挑戦すること、未来を悲観するのではなく、今ある課題を未来への変革の種ととらえること。新しい波に一緒に乗ってみるのも悪くないかもしれませんよ。

(令和5年のデータを更新、合わせて加筆修正いたしました)

田舎暮らし体験・一次産業インターンシップなら

ゼロから始める田舎暮らしサイトを運営している株式会社FPI地方創生事業部(通称:おむすビーズ)では年度ごとに短期の田舎暮らし体験・一次産業インターンシップを開催・運営しています